Le protestantisme, pluriel par son histoire

Portrait de Martin Luther, 1543, par Lucas Cranach l’Ancien, Wartburg, Eisenach

La Réforme luthérienne, dans les Pays allemands

Le protestantisme naît au début du XVIe siècle de la protestation d’un moine, Martin Luther (1483-1546), contre le commerce des indulgences, censées donner aux pécheurs l’assurance du salut de leur âme moyennant de l’argent ; en publiant des thèses notamment sur ce sujet en 1517, en tant que professeur des Saintes Écritures à l’Université de Wittenberg (Saxe), il souhaite que s’ouvre un débat théologique académique et il est alors loin de vouloir se séparer de l’Église catholique romaine.

Mais le pape Léon X, craignant de voir son autorité contestée et soucieux d’assurer par les ventes d’indulgences le financement de la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome, reste sourd à toute réforme de l’Église ; en excommuniant Luther en 1521, il le contraint à établir les fondements d’une Église séparée qui va rapidement gagner les pays germaniques et le nord de l’Europe.

Mais cette demande de réforme fait tache d’huile et s’étend dans des territoires d’autres cultures sous des aspects différents.

Portrait de Ulrich Zwingli, Coll. Partic.

Portrait de Jean Calvin, Musée de la Réformation, Genève

La Réforme calviniste, en Suisse et en France

Le prêtre Ulrich Zwingli (1484-1531) à Zurich, puis, à la génération suivante, à Genève, Jean Calvin (1509-1564), originaire de Noyon en Picardie, et juriste d’abord de formation, se séparent à leur tour du catholicisme en marquant les Églises qu’ils fondent de leur propre sensibilité.

D‘autres réformateurs vont suivre le mouvement à Bâle, Berne, Strasbourg, Neuchâtel, Montbéliard… pour finir par former en Europe continentale deux courants distincts, le luthéranisme et le calvinisme (dit aussi réformé).

La Réforme anglicane

En Angleterre, c’est le refus du pape d’annuler le mariage du roi Henri VIII qui provoque la rupture avec Rome, mais d’abord sans rompre avec le dogme catholique, ce qui n’interviendra que plus tard, après la mort du roi, avec l’arrivée d’un réformateur originaire de Strasbourg, Martin Bucer (1491-1551). La particularité de l’anglicanisme est de conjuguer un rite catholique et une théologie protestante. En Ecosse John Knox fonde l’Eglise presbytérienne, proche du calvinisme.

D’autres courants naissent de pratiques particulières, ainsi les anabaptistes du refus de baptiser les jeunes enfants, les mouvements évangéliques d’un attachement à une lecture littérale de la Bible…

31 octobre 1517, le tournant de la Réformation

Pourquoi ce jour fait-il date ?

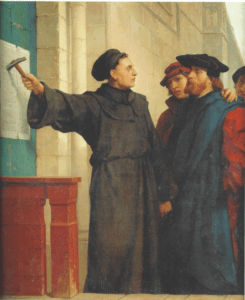

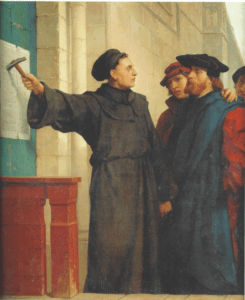

Luther affichant ses thèses, par Ferdinand Pauwels, 1872, Wartburg, Eisenach

Tout protestant vous dira que ce jour-là Luther a affiché sur la porte de l’église du château de Wittenberg 95 thèses contre les indulgences. Et de fait toute une imagerie s’est développée montrant Luther, marteau en main, planter des clous pour fixer une affiche sur une porte au grand étonnement des passants

De fait cet évènement n’est pas certain ; il n’en est fait mention pour la première fois que 40 ans plus tard, après la mort du Réformateur, par Melanchthon qui n’est arrivé à Wittenberg que cinq ans après les faits. Ce dont on est sûr par contre, c’est que ce jour-là Luther, alors moine dominicain et docteur ès Saintes Écritures à l’Université, a écrit deux lettres à ses supérieurs hiérarchiques, l’une à l’évêque du diocèse, l’autre à l’archevêque de Mayence Albert de Brandebourg, pour dénoncer, on dirait aujourd’hui , « l’arnaque » des indulgences : l’Église de Rome prétendait alors assurer le salut des fidèles moyennant finances et sans qu’un sincère repentir ne soit requis. Luther en effet était déjà convaincu par l’étude, en particulier de l’épitre aux Romains, que la grâce seule assurait le salut du pécheur. L’archevêque, attaché aux revenus procurés par le commerce des indulgences, loin de lancer le débat théologique et universitaire voulu par Luther, le dénonça à Rome comme hérétique. Le 10 décembre 1520 une bulle papale lui enjoignant de se rétracter parvint à Luther qui il la brula aussitôt publiquement. Le 3 janvier 1521 il était excommunié.

Alors laquelle de ces trois dates marque effectivement la rupture de la Réformation ? C’est la première, le 31 octobre 1517, qui a prévalu.

Pourtant en 1517 Luther n’avait nulle intention de mettre en cause les fondements de l’Eglise catholique, simplement, par la publication de ses thèses contre les indulgences, d’engager un débat sur une pratique qui n’avait jamais fait l’objet d’une réflexion théologique. En tant que moine augustin, l’ascèse ne lui avait pas apporté la sérénité à laquelle il aspirait ; c’est dans l’étude de l’épitre aux Romains qu’il l’avait trouvée, en découvrant que le salut est offert aux hommes par pure grâce, non par leurs œuvres. C’est ce qu’il explique à ses supérieurs dans ses missives du 31 octobre 1517, missives qu’il signe pour la première fois non par son patronyme Luder, mais en le transformant en « Luther » en s’inspirant d’un mot grec signifiant « libre ». Dans sa propre pensée le tournant se situe donc bien en 1517. Le mépris de Rome, la protection de l’Electeur de Saxe soucieux des intérêts allemands et… l’imprimerie qui a aussitôt diffusé les idées de Luther ont fait le reste.

Première représentation imagée de l’affichage des thèses :

médaille frappée à l’occasion du second Jubilé de la Réformation en 1717

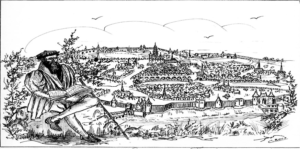

Au feu tricolore de la D 603 qui traverse le bourg, prendre à droite et se garer devant le temple (visite possible sur demande). De là en remontant le cours du ruisseau prendre la première rue à droite. A l’angle l’actuelle maison de retraite est construite sur les ruines du château du comte de Clervant qui servit de refuge aux Messins pour leur cultes aux heures sombres des guerres de religion. Un peu plus loin voici à droite le vieux temple construit en 1839 et aujourd’hui abandonné, et à gauche le cimetière protestant. En poursuivant le chemin sur 1 km, au sommet d’une côte prendre à droite (GR 5 G) vers Chevillon, traverser ce village et descendre jusqu’au moulin sur la Nied, d’où l’on rejoint une voie verte qui permet par une boucle de rejoindre Courcelles-Chaussy.

Au feu tricolore de la D 603 qui traverse le bourg, prendre à droite et se garer devant le temple (visite possible sur demande). De là en remontant le cours du ruisseau prendre la première rue à droite. A l’angle l’actuelle maison de retraite est construite sur les ruines du château du comte de Clervant qui servit de refuge aux Messins pour leur cultes aux heures sombres des guerres de religion. Un peu plus loin voici à droite le vieux temple construit en 1839 et aujourd’hui abandonné, et à gauche le cimetière protestant. En poursuivant le chemin sur 1 km, au sommet d’une côte prendre à droite (GR 5 G) vers Chevillon, traverser ce village et descendre jusqu’au moulin sur la Nied, d’où l’on rejoint une voie verte qui permet par une boucle de rejoindre Courcelles-Chaussy.

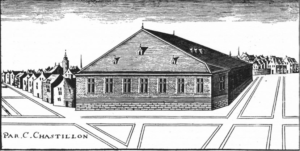

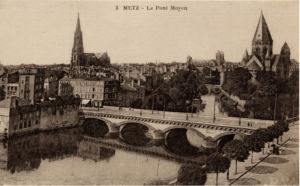

Par l’austérité grise du grès de sa façade, par son style néo roman rhénan manifestement germanique, il fait contraste avec le classicisme français et le calcaire jaune du reste de la place. Mais vu du Moyen-Pont le polymorphisme des tours couronnées d’ardoise, qui encadrent et dominent le chevet pour émerger de l’écrin de verdure et s’élancer vers le ciel, produit une image particulièrement pittoresque et de fait très photographiée.

Par l’austérité grise du grès de sa façade, par son style néo roman rhénan manifestement germanique, il fait contraste avec le classicisme français et le calcaire jaune du reste de la place. Mais vu du Moyen-Pont le polymorphisme des tours couronnées d’ardoise, qui encadrent et dominent le chevet pour émerger de l’écrin de verdure et s’élancer vers le ciel, produit une image particulièrement pittoresque et de fait très photographiée.